Matériaux traditionnels : alliés de la réhabilitation du bâti ancien

Bois, paille, terre crue : découvrez comment ces matériaux trouvent leur place dans la restauration durable du patrimoine.

Et si les matériaux les plus durables étaient aussi les plus anciens ? Bois, paille, terre crue… Ces matériaux naturels, utilisés depuis des siècles dans la construction traditionnelle, reviennent aujourd’hui au cœur des projets de restauration du patrimoine. Écologiques, locaux et performants, ils répondent aux enjeux actuels tout en respectant l’authenticité du bâti ancien. Cet article met en lumière leurs usages, leurs avantages environnementaux et des exemples concrets de mise en œuvre réussie.

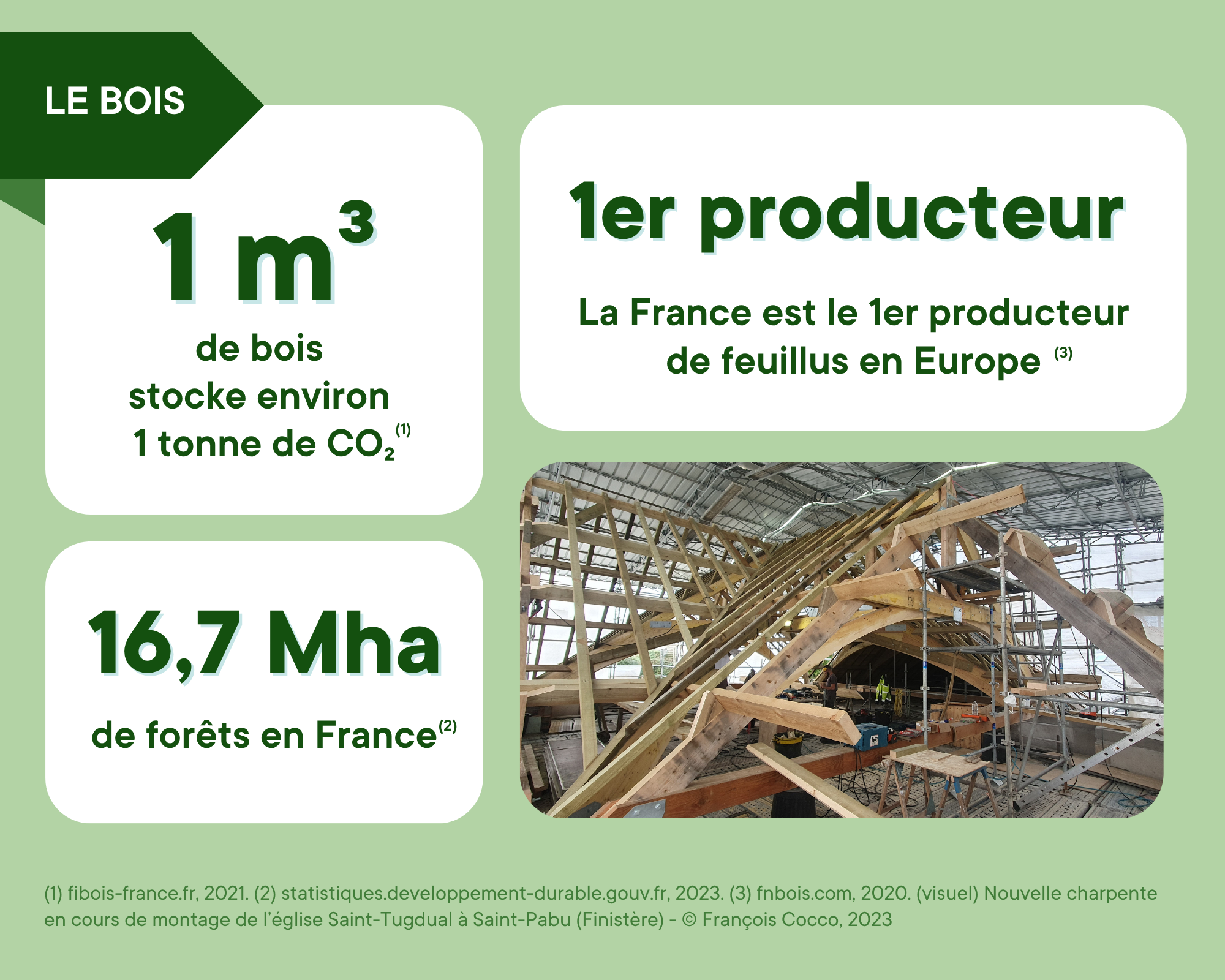

Le bois

Quelles applications dans la restauration du bâti ancien ?

Le bois a toujours occupé une place centrale dans la construction traditionnelle, notamment pour ses qualités structurelles. Les différentes poutres de la charpente, les parquets, les lambris, la structure des maisons à colombage sont en bois : il est donc omniprésent.

Chiffres-clés

EXEMPLE : une maison médiévale à pans de bois à laval (Mayenne)

Au cœur du centre historique de Laval, une demeure emblématique datant de 1503 a fait l'objet d'une importante restauration. Cette maison à pans de bois, située au 23 rue des Serruriers, occupe une position stratégique à l'entrée du Vieux Laval. En 2021, une campagne de restauration a été initiée pour sauvegarder ce monument historique menacé. La Fondation du Patrimoine a apporté son soutien à ce projet.

La façade à colombages et la charpente présentaient des signes de détérioration avancée, nécessitant une intervention rapide. Les travaux ont impliqué :

- Le démontage et la restauration de la façade

- La réutilisation du bois de châtaignier d'origine

- L'application d'un enduit isolant à base de chaux et de chanvre

- Le renforcement de la structure par l'ajout de deux pans de toiture découverts lors du diagnostic archéologique

Après 21 mois de travaux minutieux, la maison a retrouvé sa splendeur d'antan au printemps 2023. Cette restauration a non seulement préservé le patrimoine historique, mais a également intégré des solutions répondant aux enjeux environnementaux actuels. Le chantier a privilégié le recours à des artisans locaux et régionaux, mettant en valeur un savoir-faire technique spécialisé.

> Pour en savoir plus sur le projet

Pour aller plus loin :

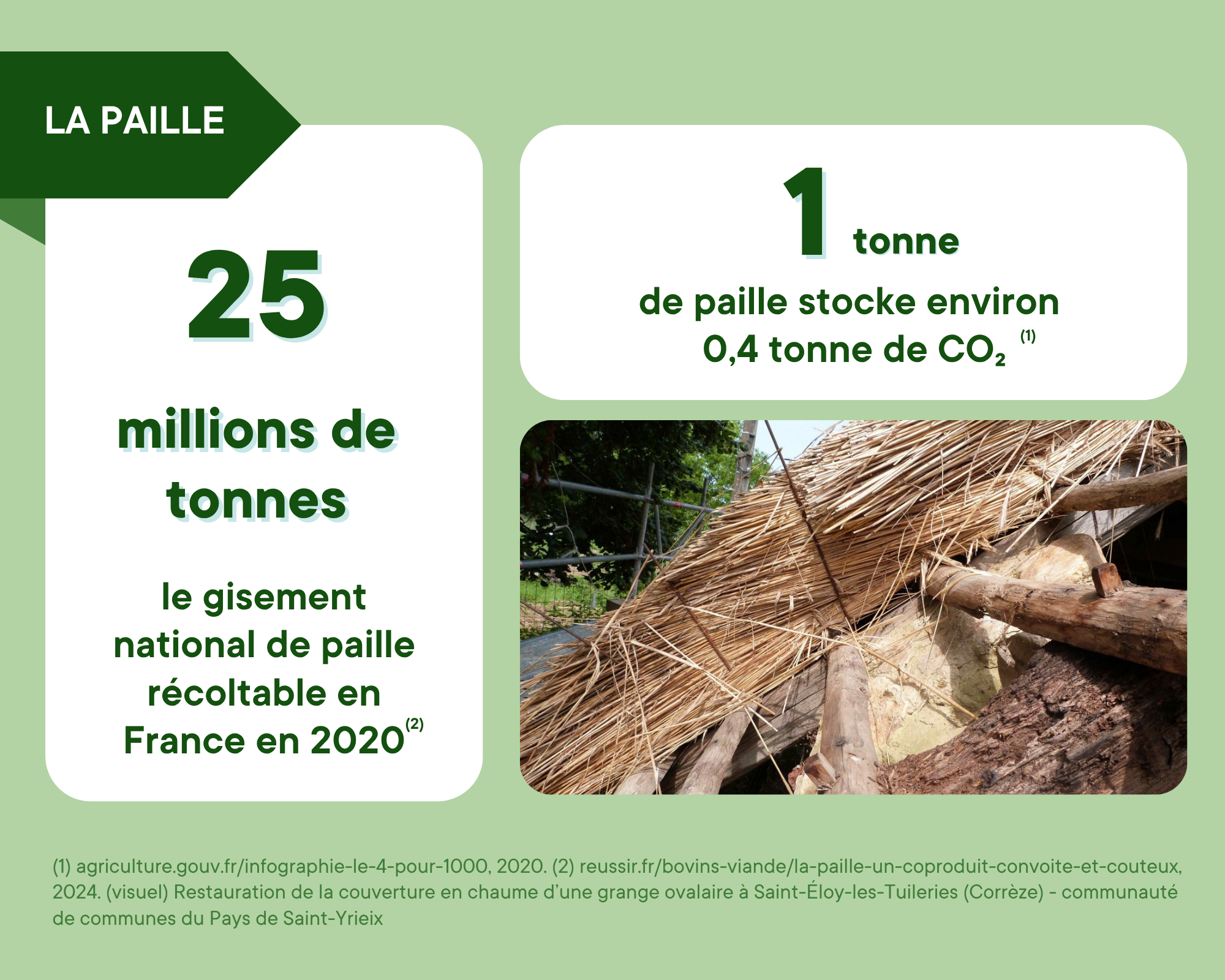

La paille

Quelles applications dans la restauration du bâti ancien ?

La paille désigne les tiges séchées de céréales comme le blé, le seigle, l'orge ou l'avoine. Ce matériau abondant et accessible a joué un rôle crucial dans la construction traditionnelle depuis l’Antiquité. Déchet agricole, sa culture et sa transformation nécessairement peu d'énergie, ce qui en fait un matériau écologique par excellence.

Elle est notamment utilisée dans les toits de chaume, mais également en combinaison avec la terre dans le torchis ou les briques de terre crue.

Chiffres-clés

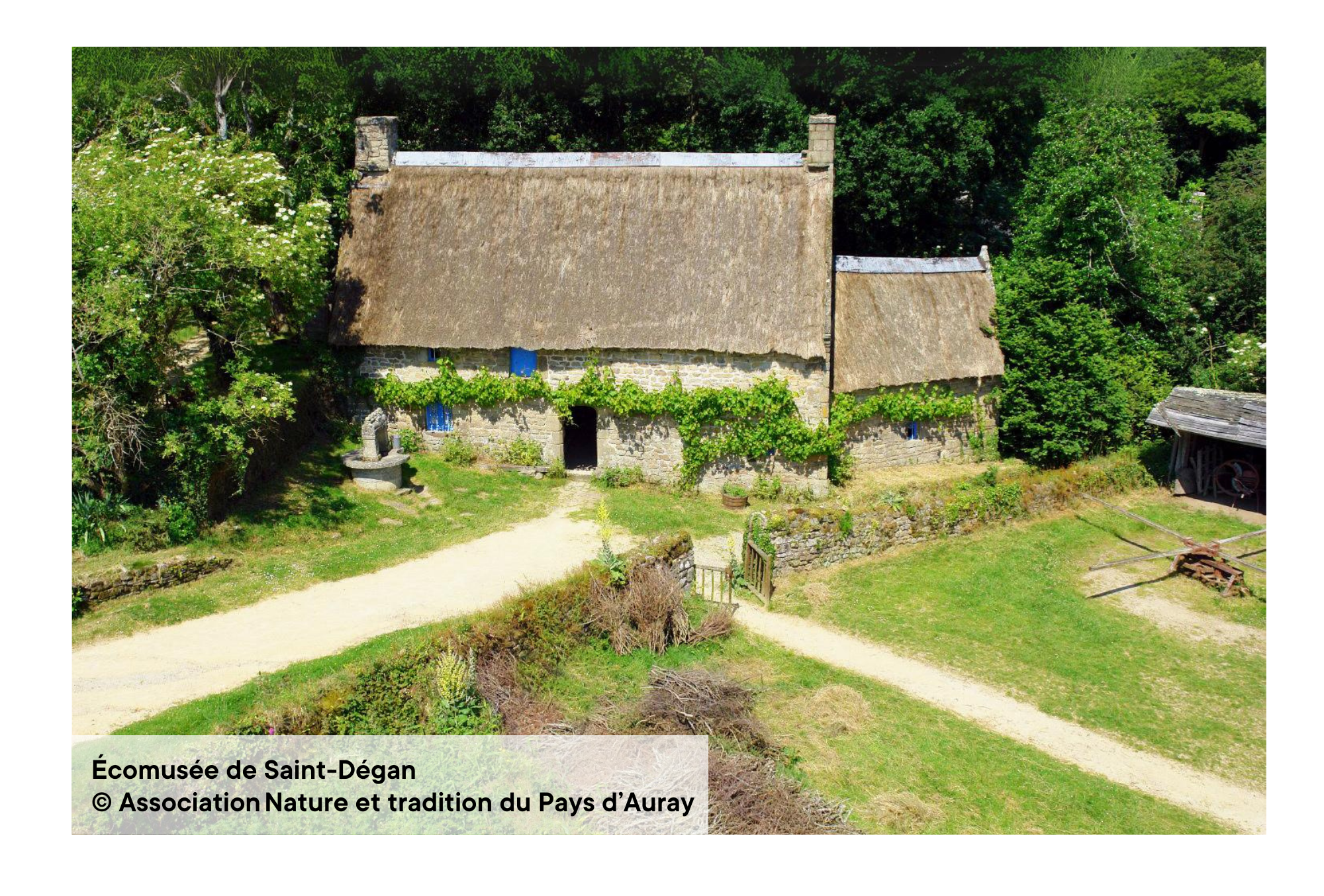

EXEMPLE : la ferme écomusée de Saint-Dégan (Morbihan)

En 1969, une équipe de bénévoles passionnés a entrepris la restauration d’un ensemble de bâtiments de ferme et de leurs dépendances dans le village de Saint-Dégan dans le Morbihan. En 1978, un écomusée ouvre dans la ferme afin de transmettre et faire revivre le quotidien du monde rural du XVIIe au XIXe siècle.

Face aux désordres apparus au niveau des poutres et de la couverture du bâtiment principal, une collecte de dons est lancée en 2010. La charpente est remontée avec des techniques traditionnelles, sans levage, à l’aide de la seule force humaine. Installé par des artisans locaux, un nouveau toit de chaume, fait de paille de seigle, vient remplacer l’ancien toit dégradé. Le seigle utilisé a été partiellement cultivé à Brec’h, puis préparé minutieusement en calibrant les gerbes et en les égrainant.

> En savoir plus sur le projet

Pour aller plus loin :

- Avantages de la paille - Terrepaille et Maisons Paysannes de France

- Toit de chaume — Maisons Paysannes de France

la terre crue

Utilisée depuis des millénaires dans les constructions traditionnelles du monde entier, la terre crue est un matériau naturel constitué principalement d'argile, de limon et de sable. Son utilisation repose sur un principe simple : elle est malléable mélangée à l’eau et durcit ensuite au séchage.

En France, on trouve de nombreux exemples de constructions anciennes en terre crue, notamment les maisons en pisé, répandues dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne.

Quelles applications dans la restauration du bâti ancien ?

Enduits en terre crue :

Appliqués directement sur des murs en pierre, en brique, en torchis ou en béton de chanvre, ces enduits permettent :

- Une respiration des murs, essentielle pour éviter les problèmes d'humidité dans le bâti ancien.

- Une finition esthétique respectant le caractère authentique des façades ou des intérieurs historiques.

Murs en pisé :

Cette technique traditionnelle consiste à comprimer de la terre crue entre des coffrages en bois. En rénovation :

- Elle est utilisée pour restaurer ou reconstituer des murs en pisé existants, en améliorant leur inertie thermique.

- Elle permet de maintenir des conditions de confort en été et en hiver, grâce à une excellente régulation des variations de température.

Briques de terre crue :

Fabriquées par moulage et séchage, ces briques sont adaptées pour :

- Restaurer des cloisons intérieures ou des murs porteurs tout en renforçant l'isolation thermique.

- Maintenir un équilibre hygrométrique naturel, essentiel pour préserver les matériaux anciens.

Dalle des sols et planchers :

Les dalles en terre crue sont utilisées pour :

- Offrir une alternative durable et esthétique à la pose de béton, respectant l'harmonie des espaces historiques.

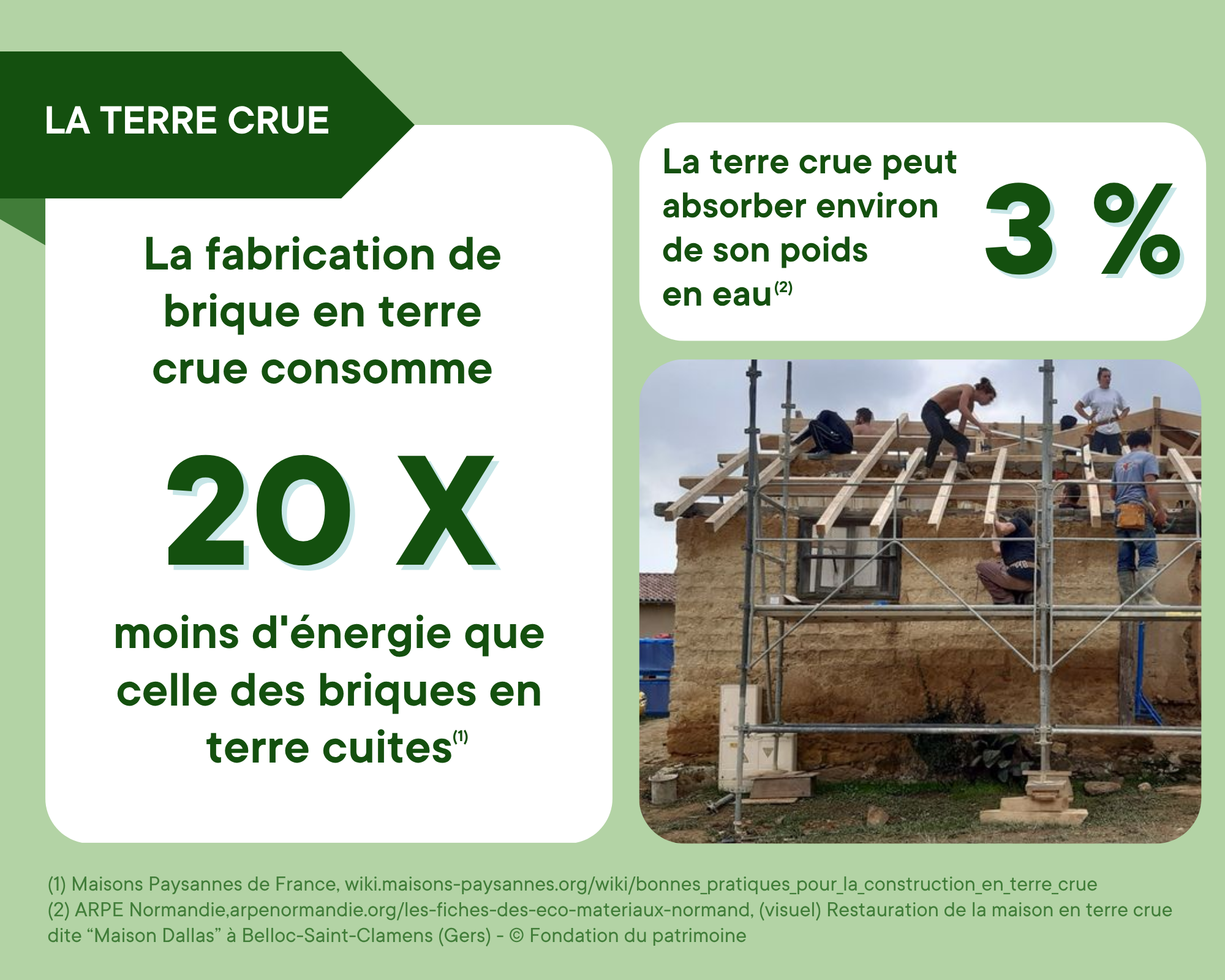

Chiffres-clés

EXEMPLE : l’église de Saint-Nicolas de Rouvroy-sur-Serre (Aisne)

L'église Saint-Nicolas de Rouvroy-sur-Serre, située dans l'Aisne, est un édifice religieux de style fortifié, construit en 1828. Elle est l’un des témoins rares de l’utilisation du torchis pour un bâtiment religieux dans la région. Son architecture est elle aussi particulière puisque sa structure en bois a été construite sur un soubassement en pierre et briques. Le remplissage a été réalisé en torchis et la couverture en ardoise.

La première phase de travaux de restauration en 2014, soutenue par la Fondation du patrimoine, a permis de consolider la structure en bois et de remplacer le torchis en mauvais état. Le torchis abîmé a ainsi été soigneusement retiré par les artisans locaux, et remplacé par un mélange de terre et de fibres naturelles, similaires à celles utilisées lors de la construction initiale.

Le bois pour l’ossature et la charpente a été extrait de la forêt de chênes environnante. La terre argileuse pour le torchis a été extraite du sol local.

> En savoir plus sur le projet

Pour aller plus loin :